Экономические реформы в Китае с 1978 года

Материал из Documentation.

Экономические реформы в Китае с 1978 года (Политика реформ и открытости) — экономические реформы, осуществляемые в Китае с 1978 года. К ним, в частности, относятся либерализация цен, либерализация внешней торговли, реформа собственности, аграрная реформа.

Главной особенностью китайской стратегии реформ является постепенность продвижения к рынку, а не обвальная либерализация экономики, которая была проведена в большинстве других стран бывшего соцлагеря. Благодаря такой стратегии Китаю удалось избежать экономического спада, быстрой инфляции и многих других негативных явлений, сопровождавших реформы в странах, выбравших радикальную модель либерализации.

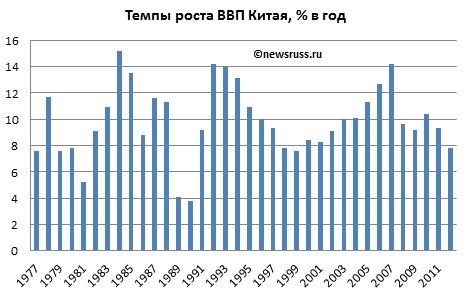

В период реформ Китай совершил переход от плановой экономики к рыночной экономике. Реформы сопровождались быстрым экономическим ростом, повышением благосостояния населения, увеличением международного влияния Китая. Страна превратилась из преимущественно сельскохозяйственной в одну из самых мощных в мире промышленных держав.[1]

Содержание |

[править] Реформы

[править] Либерализация цен

Способ либерализации цен, реализованный в Китае был основан на сочетании плановой и рыночной систем производства, одновременном использовании фиксированных и гибких цен.[2]

Каждому предприятию давались плановые задания и выделялись ресурсы для их выполнения. Произведённая в рамках плана продукция оплачивалась по ценам, назначаемым централизованно. Всё, что произведено сверх плана, поставлялось на рынок по гибким ценам. Централизованные цены постепенно повышались, оставаясь, однако, ниже рыночных, поэтому предприятия стремились расширять рыночные продажи. При этом каждое повышение плановых цен сопровождалось субсидированием потребителей или налоговой скидкой для предприятий. Плановые задания выбирались не напряжёнными, так чтобы оставить предприятиям возможность сверхпланового производства. Более того, по мере роста производственных мощностей эти задания увеличивались достаточно медленно или даже уменьшались, так что со временем доля планового выпуска становилась незначительной, и плановые задания могли быть отменены без каких либо отрицательных последствий для системы. Этот процесс получил название «дуальной либерализации». Идея дуальной либерализации систематически нигде раньше не использовалась и была новаторской.[3]

Описанная смешанная система обладала очевидным недостатком: она стимулировала предприятия покупать как можно больше ресурсов по низким плановым ценам с тем, чтобы производить из них продукцию для продажи на свободном рынке. Как бы ни ужесточать контроль, полностью предотвратить такое поведение вряд ли было возможно. Этот недостаток дуальной либерализации с лихвой компенсировался её достоинствами. И ценовые, и материальные пропорции менялись постепенно. Предприятия и потребители получили возможность адаптироваться к условиям рынка, перестроить производственные мощности. По мере расширения рыночных продаж формировалась инфраструктура рынка.[4]

В работах ряда экономистов были построены модели смешанных экономик, напоминающих китайский вариант сочетания плана и рынка. Было отмечено, что возможность продажи сверхплановой продукции по рыночным ценам увеличивает благосостояние всех участников. Если плановые обязательства формулируется в агрегированном виде и в денежной форме, то результирующее распределение оказывается Парето-оптимальным. Однако при увеличении плановых цен некоторые предприятия могли проиграть.[5]

Смешанная система создавалась в Китае очень осторожно. В самом начале реформ, в 1978 году, шесть предприятий в провинции Сычуань получили право поставлять сверхплановую продукцию по свободным ценам. В следующем 1979 году это право было делегировано 100 предприятиям. Ещё через год система была распространена на государственные предприятия, производившие 60 % всей продукции. К 1984 году уже все предприятия стали участниками свободного рынка, однако рыночные цены могли быть выше плановых не более чем на 20 %. Это последнее ограничение было снято в 1985 году. При этом китайские реформаторы неукоснительно следовали принципу компенсации проигравшим: каждое повышение плановых цен в ходе ценовой реформы сопровождалось субсидированием потребителей или налоговой скидкой для предприятий. К 1993 году доля планового выпуска сократилась до 5 %, и план был отменён полностью. Таким образом процесс либерализации цен практически закончился, продлившись 15 лет.[6][7]

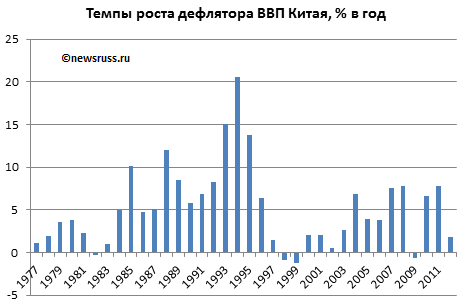

Благодаря такой стратегии ценовой реформы Китаю удалось избежать производственного спада, быстрой инфляции, доминирования бартера и кризиса неплатежей.[8][9]

[править] Либерализация внешней торговли

Китай проводил либерализацию внешней торговли в течение 17 лет, с 1979 по 1996 год, тщательно прокладывая институциональную траекторию, шаг за шагом интегрируясь в мировую экономику. Она осуществлялась путём постепенного подключения отдельных китайских регионов или их групп, которым предоставлялись права торговли с заграницей.[10][11]

В 1979 году двум провинциям — Гуандун и Фудзянь были предоставлены специальные права вести внешнеторговый обмен и привлекать зарубежные инвестиции. В 1980 году были созданы ещё четыре специальные экономические зоны (СЭЗ), где были разрешены свободные цены и частная собственность. В 1984 году специальный внешнеторговый статус получили 14 прибрежных городов, в 1988 году — провинция Хайнань, в 1992 году — большинство городов на реке Янцзы и на границах страны были также вошли в зоны развития. После этого иностранные инвесторы, наконец, поверили в неизменность китайского курса: иностранные инвестиции за один 1992 год выросли в 2,7 раза. На каждом этапе характер предоставляемых прав несколько различался, но всё это время в соответствии с идеей дуальной либерализации сохранялись два обменных курса — плановый и рыночный. Лишь к концу 1993 года плановый курс был отменён. Предприятиям, которым это изменение могло нанести ущерб, государство компенсировало потери. К этому моменту разница между плановым и рыночным обменными курсами составляла 50 %, но плановый курс применялся лишь к одной пятой всего объёма внешней торговли. В 1996 году была объявлена конвертируемость юаня по текущим операциям, однако по капитальным операциям сохранился жёсткий государственный контроль. Всё это время экспортные отрасли поддерживались государством, проводилась активная тарифная политика. С конца 1990-х годов она дополняется и частично замещается политикой занижения реального валютного курса за счёт накопления валютных резервов.[12]

Избранная Китаем стратегия либерализации внешней торговли позволила избежать массового вывоза сырья вследствие разницы мировых и внутренних цен и подавления внутреннего производства фирмами-импортёрами.[13]

[править] Реформа собственности

Перед Китаем стояла задача двигаться к частной собственности в условиях патерналистских ожиданий, отсутствия правовой культуры и судебной системы, готовой защищать эту собственность и регулировать отношения между предпринимателями и работниками, при недостатке эффективных менеджеров, при отсутствии развитой кредитной системы и посреднических структур.[14]

Коллективная собственность стала промежуточным институтом в процессе перехода от государственной к частной собственности, причём такой тип институциональной траектории не был запланирован реформаторами. Однако китайские управленцы, обнаружив неожиданный подъём коллективных предприятий, не стали чинить им препятствия, а напротив, поддержали их развитие, несмотря на то, что сложившиеся в них принципы «корпоративного управления» решительно противоречили западным нормам. Китайский вариант коллективного предприятия опирался на общинные связи, которые в Китае, не завершившем процессов индустриализации и урбанизации, ещё не были разрушены.[15]

Мотором экономического роста в 1970—1980-х годах стали муниципальные предприятия — городские и сельские. Формально эти предприятия были собственностью небольших городов и сёл, фактически значительная (не всегда чётко определённая) их доля принадлежала муниципальным администрациям, назначавшим менеджеров. Подобное весьма странное для западного наблюдателя и неэффективное при развитом рынке смешение бизнеса и государственного управления было характерно и для других успешных азиатских экономик — Японии, Южной Кореи, Тайваня.[16]

Региональные и партийные функционеры, обогащаясь за счёт муниципальных предприятий, обеспечивали им административную поддержку в условиях размытых законов и изменчивых правил, равно как и защиту от посягательств криминальных структур и федеральных органов. Распределение прибыли не оговаривалось заранее, а осуществлялось «по факту» после её получения.[17]

Муниципальные предприятия имели более жёсткие бюджетные ограничения, чем государственные, и обладали большей свободой в выборе цен, формы и уровней оплаты труда, номенклатуры товаров. В отличие от частных фирм их контролировали муниципальные органы. Таким образом, эту форму можно считать промежуточной. Хотя, как отмечалось выше, бурный рост таких предприятий явился неожиданностью для китайского руководства, но в дальнейшем государство их поддерживало. В частности, они платили меньшие налоги, чем частные фирмы.[18]

В период реформ доля государственных предприятий в промышленном производстве Китая постепенно снижалась. Если в 1970 году она составляла 88 %, то в 1980 году — 75 %, в 1990 году — 55 %, в 1999 году — 28 %. В первые годы реформ это происходило за счёт быстрого роста муниципальных предприятий. За это время они выполнили две основные задачи: во-первых, инициировали быстрый рост экономики, а во-вторых, способствовали изменению массовой культуры. Лишь после этого, в 1990-е годы, начался опережающий рост доли частных предприятий в промышленном производстве. Частично это происходило за счёт преобразования коллективных предприятий. В условиях более развитого рынка их недостатки (необходимость делиться с администрацией, недостаточные стимулы для менеджеров) вышли на первый план. Однако крупные корпорации из них, конечно, возникнуть не могли. В результате выращивания традиционного китайского института муниципальных предприятий появился класс предпринимателей, изменилось отношение к негосударственной собственности, начала развиваться рыночная инфраструктура. Всё это подготовило почву для трансплантации современной корпоративной формы частного предприятия.[19]

Также была проведена реформа собственности в сфере сельского хозяйства: коммуны были распущены, а земля была отдана в аренду крестьянам на 15 лет, причём право аренды разрешалось перепродавать. Таким образом, и в этом случае была введён промежуточный институт — форма собственности, позволившая создать достаточные стимулы к производству и одновременно сохранить контроль над использованием земли, ограничив тем самым спекуляцию земельными участками.[20]

[править] Аграрная реформа

Свои аграрные реформы правительство Дэн Сяопина решило в качестве эксперимента начать в одной из провинций, где была ликвидирована коллективная система хозяйства, а земля передана в аренду крестьянам. Так как новая система оказалась высокоэффективной (сборы зерна увеличились на 10 %), то её перенесли и на национальный уровень. Вскоре в Китае была проведена земельная реформа с использованием «политики ответственности крестьянских хозяйств», введено свободное ценообразование для крестьян, которые, по мере того как становились богаче, начали покупать промышленные товары. Впервые с 1949 года в Конституции были закреплены имущественные права граждан, что стало поощрять частную инициативу на селе. В результате с 1981 года 98 % сельскохозяйственных земель обрабатывается крестьянскими семьями.[21]

Аграрная реформа доказала свой успех. Если до реформы сборы зерна росли на 2,1 % в год, то после реформы — на 4,9 %. Согласно расчётам американского экономиста Роберта Мида, три четверти роста производительности труда в сельском хозяйстве Китая с 1978 по 1984 год были вызваны аграрной реформой и лишь четверть — улучшением методов обработки земли. В 1985 году, впервые за 25 лет, Китай стал экспортёром зерна.[22]

[править] Характеристика реформ

Стратегия китайских реформаторов при переходе от плановой экономики к рыночной опиралась на нестандартные промежуточные институты — дуальную либерализацию цен и муниципальные предприятия — неэффективные в развитой экономике, но хорошо приспособленные для китайских условий. Используя более стандартный институт — специальную экономическую зону, они, экспериментируя, тщательно подбирали подходящие для Китая правила внешней торговли. Старые институты не разрушались мгновенно, а постепенно вытеснялись новыми. Был сохранён жёсткий контроль над рынками капитала. Градуалистский подход позволил не вкладывать сразу слишком много ресурсов в институциональное строительство, сократить издержки адаптации, избежать институциональных дисфункций. Промежуточные институты не требовали резких изменений технологии или массовой культуры, напротив, они сами способствовали их эволюции в нужном направлении.[23]

Китайские реформаторы тщательно соблюдали требование компенсации потерь (яркими примерами этого являются реформа рынка труда или отмена планового обменного курса), добившись того, что в процессе реформ выигрывали все основные слои населения. Благодаря перечисленным обстоятельствам, жёсткому государственному контролю и правильному выбору последовательности реформ (сначала либерализация цен, потом — либерализация внешней торговли и лишь затем — приватизация) удалось сдержать перераспределительную активность в приемлемых рамках и избежать институциональных ловушек.[24]

Политическая стабильность и неизменность экономического курса, активная и успешная государственная политика стимулирования роста, массовые обсуждения проектов и результатов реформ способствовали формированию благоприятных институциональных ожиданий, хорошего инвестиционного климата, привлечению внешних инвесторов.[25]

[править] Ход реформ

На первом этапе (декабрь 1978 года — сентябрь 1984 года) реформ был выдвинут лозунг «Плановая экономика — основа. Рыночное регулирование — дополнение». Основное внимание уделялось деревне, в городе проводились эксперименты по расширению хозяйственной деятельности предприятий, создавались специальные экономические зоны (СЭЗ).[26]

Для второго этапа (октябрь 1984 года — декабрь 1991 года) характерно развёртывание реформ, использовался лозунг «плановая товарная экономика». Центр тяжести переместился из деревни в город, государственные предприятия стали основным звеном реформ, при этом главное внимание уделялось ценам. Реформы стали постепенно распространяться на социальную сферу, развитие науки, техники и образования.[27]

На третьем этапе (с начала 1992 года до 2002 года) под лозунгом «социалистической рыночной экономики» формировалась новая экономическая система, направленная на дальнейшее расширение и развитие рынка, создание управления предприятиями, а также формирование макрорегулирования и контроля со стороны государства на новой основе.[28]

С 2003 года начался четвёртый этап реформ, который на 3-м пленуме ЦК КПК XVI созыва (9 октября 2003 года) был обозначен как «этап совершенствования социалистической рыночной экономики».[29]

[править] Ссылки

[править] CN-нет

- 30 самых важных событий в течение 30 лет после введения политики реформ и открытости // Китайский информационный интернет-центр, 27 октября 2008

[править] Рунет

- Искусство реформ. 26 июня 2006

- Островский А. В. 63 года Китайской Народной Республике[2]

- Китайская модель догоняющего развития // Москва, 2005

- Китай и Россия: сравнительный анализ политики перехода к рыночной экономики // Москва, 2004

- Индия и Китай: чье развитие эффективнее?

- Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ / М.: ЦЭМИ РАН, 2005

- Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества

- Россия и Китай: пути модернизации

[править] Прочее

[править] Литература

- Авдокушкин Е. Ф. Теоретические основы экономической реформы в КНР: государство и рынок. М., 1996.

- Балюк И. А. Китайский вариант формирования рыночной системы хозяйства в ходе экономической реформы // Китай и Россия в Восточ ной Азии и АТР в XXI веке: тез. докл. VI Междунар. на уч. конф. «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы». М., 1995. Ч. 1.

- Балюк М. А. Экономическая реформа в КНР: Государство и рынок. М., 1996.

- Бельчук А. Вновь об оценке реформ в Китае // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 4. С. 86-93.

- Бутенко А. П. Рыночные реформы в России и Китае: сходство целей и различие результатов/ А. Бутенко // Рос. экон. журнал. — 2009. — № 9

- Ван С. Экономические преобразования в Китае: анализ и сопоставление с российским реформационным опытом / С. Ван, Г. Фан // Рос. экон. журнал. — 2009. — № 9-10. — С. 38-50.

- Галенович Ю. М. Китайское чудо или китайский тупик? М.: Муравей. 2002. 144 с.

- Ганшин Г. А. Экономическая реформа в Китае: эволюция и реальные плоды. М., 1997.

- Ганшин Г. А. Экономика КНР: реформы и развитие. М., 1997.

- Гао Цзянь Углубление реформы, запуск экономики, координирование политики, 2000. С. 9.

- Гао Шанцюань Оценка китайских реформ на основе исторического материализма // Цзинцзи гуаньча бао. 2005. 3 окт.

- Гельбрас В. Г. Экономическая реформа в КНР. Очерки, наблюдения, размышления. Москва. 1990

- Гельбрас В. Г. Экономические реформы в Китае и России: попытка сравнения // Азия и Африка. 2003. № 3.

- Давыденко Л. Н., Дин Жуджунь Эволюция рыночных реформ и администрирования в Китае // Весці БДПУ. Мн.: 2005. Сер. 2. С. 80-84.

- Дин Жуджунь Реформирование финансового рынка Китая // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2003. № 5. C. 31-32.

- Дин Жуджунь Реформа китайских государственных предприятий как центральное звено экономической реформы // Антикризисное управление и модернизация экономики Республики Беларусь: Материалы международной научно-практической конференции. Минск. 4-5 июня. Мн.: БГУ. 2002. С. 45-50.

- Дин Жуджунь Реформа государственных предприятий — центральное звено всей экономической реформы (китайский опыт) / Антикризисный менеджмент. Материалы научно-практической конференции «Экономисты БГУ — народному хозяйству». Мн.: БГУ. 2002. С. 44-55.

- Дин Жуджунь Политика реформ в Китае: эволюция, влияние и уроки // Белорусский банковский бюллетень. 2001. № 17. С. 25-30.

- Дин Жуджунь Вступление КНР в ВТО и политика реформ и открытость // Белорусский банковский бюллетень. 2002. № 46. С. 53-56.

- Дин Жуджунь Банковская реформа: опыт Китая / Банковская и финансовая экономика. Сб. / Под ред. В. И. Тарасова. Мн.: БГУ. 2002. С. 69-90.

- Дин Цзюнь, Чжань Юнлян Китай сегодня: реформа занятости и доходов // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2005. № 33. С. 30-32.

- Дин Цзюнь, М. Ковалёв. Реформы в Китае: опыт для Беларуси // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2005. № 16. С. 23-30.

- Дин Цзюнь, М. Ковалёв Китайский опыт и белорусская модель // Беларуская думка. 2005. № 10. С. 60-67.

- Зерт К., Пак А. Анализ реформ финансового и банковского секторов в Китае // Трансформация. 1999. Октябрь.

- Кондрашова Л., Корнейчук Н. КНР: реформы и региональная экономическая политика. М.: ИМЭПИ РАН. 2000. 367 с.

- Кондрашова Л. Приватизация с китайской спецификой (проблемы классификации фирм собственности) // Российский экономический журнал. 2004. № 7.

- Ли Лян, Сюй Тунхуэй Продолжение полемики о реформах // Цзяннянь шибао. 2006. 17 марта. С. 13.

- Линь Ифу Китайское чудо: стратегия развития и экономическая реформа / Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу // Пер. с кит. — М., 2001 г.

- Лю Гогуан Движение в сторону чистой рыночной экономики не является направлением китайской реформы // Цзинцзи гуаньча бао. 2005. 11 дек.

- Лю Гогуан Чем является и не является правильное направление реформ нашей страны?

- Мозиас П. Идеология экономических реформ в Китае: Основные этапы эволюции/ П. Мозиас // Экономика и международные отношения — № 11 с 62-68, 2007 г.

- Наумов И. Н. Экономическая реформа в Китае: нарастание социальных проблем // Проблемы Дальнего Востока. Москва. 1999. № 1.

- Новосёлова Л. В. Инвестиционная политика и экономическая реформа в КНР. М., 1996.

- Новосёлова Л. В. Реформа и экономический рост в КНР: чудес не бывает // Российский экономический журнал. № 1. 1999.

- Пивоварова Э. Экономическая наука как фактор развития хозяйственной реформы в КНР // Российский экономический журнал. 1999. № 2.

- Пивоварова Э. Социальная трансформация китайского общества в ходе рыночных преобразований // Российский экономический журнал. 2002. № 5-6.

- Пивоварова Э. Диалектика решения экономических и социальных задач в ходе китайской реформы // Российский экономический журнал. 1998. № 2.

- Портяков В. Я. Дэн Сяопин и экономическая реформа в Китае // Проблемы Дальнего Востока. Москва, 1994. № 6.

- Портяков В. Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М., 1998.

- Портяков В. Я. Концепция экономической реформы в КНР // Проблемы Дальнего Востока. 1998. № 1.

- Потапов М. А. Внешнеэкономическая политика Китая (1980—1990 гг.). М., 1995.

- Романова Г. Н. Подходы руководства КНР к реформированию экономической системы // Китай на пути модернизации и реформ: тез. докл. VI Междунар. науч. конф. «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы». М., 1999, Ч. 1.

- Рязанов В. Т. Рыночная трансформация в России и Китае: выбор стратегии реформирования // Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / Под ред. Широкорада Л. Д. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 2000. С. 9.

- Симонян Н. Уроки китайских и южнокорейских реформ/ Н. Симонян // Свободная мысль. — 1996. — № 9.

- Синьчэн Чжоу Экономическая реформа в Китае: достижения и задачи // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 2.

- Стиглиц Дж. Сравнение китайской и зарубежной трансформации экономических систем // Цзинцзисюэ дунтай. 2001. № 5. С. 45-48.

- Титаренко М. Китайские реформы: пример, вызов или угроза России? / М. Титаренко // Обозреватель, № 1 (96)

- У Цзинлянь. Стратегия и проведение современной китайской экономической реформы. Пекин: Социальные науки. 2002.

- У Цзинлянь Исследование вопроса экономической реформы. С. 437.

- У Цзинлянь, Гао Сяочуань и др. Общий проект китайской экономической реформы. Шанхай: Юйань лон. 2000.

- Федоровский А. Институциональные преобразования в Китае: предпосылки, особенности, перспективы // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 4. С. 77-86.

- Чаба Л. Политико-экономические основы стратегии реформ: сравнение опыта Китая и стран Центральной и Восточной Европы // Вопросы экономики. 1995. № 12.

- Шао Цунмин Экономика районов Китая на протяжении семнадцати лет реформ и открытости. Пекин: Китайская статистика. 1996. С. 54-56.

- Шен Ли, Казаринова О. Экономические реформы в Китае. М.: Дело. 2002.

- Китай на пути модернизации и реформ. 1949—1999. М., 1999. С. 362.

- Китай на пути модернизации и реформ. Ежегодный сборник ИДВ РАН. М., 2002.

- Китай на пути к рынку: модель развития, демография, образование. Сб. обзоров. М., 1996.

- Китай: реформы в интересах народа: новейшая история реструктуризации гос. предприятий КНР // Н. Новгород, 2004 г.

- Китайские реформы и Россия / Титаренко М. Л. И др. В 2 т. М., 2001.

- КНР: на путях реформ (теория и практика) / Отв. ред. В. А. Виноградов / Пер. с кит. М., 1989.

- Экономическая реформа в КНР: преобразования в городе. 1985—1988: Сб. документов. // М., 1993. — 312 с.

[править] Примечания

- ↑ Главные особенности китайской политики реформ и открытости[1]

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Современное состояние теории экономических реформ // Экономическая наука современной России, 2008, № 1 (40)

- ↑ Полтерович В. М. Проектирование реформ: как искать промежуточные институты // «Montenegrin Journal of Economics», 2012, Vol.8, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Современное состояние теории экономических реформ // Экономическая наука современной России, 2008, № 1 (40)

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Проектирование реформ: как искать промежуточные институты // «Montenegrin Journal of Economics», 2012, Vol.8, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Проектирование реформ: как искать промежуточные институты // «Montenegrin Journal of Economics», 2012, Vol.8, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Экономические реформы в Китае

- ↑ Экономические реформы в Китае

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2

- ↑ Романова Г. Н. Экономические реформы в Китае: их отличие от реформирования в России // Россия и АТР, 2008, № 4

- ↑ Романова Г. Н. Экономические реформы в Китае: их отличие от реформирования в России // Россия и АТР, 2008, № 4

- ↑ Романова Г. Н. Экономические реформы в Китае: их отличие от реформирования в России // Россия и АТР, 2008, № 4

- ↑ Романова Г. Н. Экономические реформы в Китае: их отличие от реформирования в России // Россия и АТР, 2008, № 4